コンピュータ(computer)

コンピュータとは、いまさら説明の必要はないと思いますが、「電子計算機、計算する人Genius英和辞典)」と言う意味です。

パソコンとは、personal computer(パーソナルコンピュータ)のことで、日本ではこれを略してパソコン(造語)と呼んでいます。personalとは「個人的な、私的な」と言う意味で、パソコンは個人が所有し、使う電子計算機という事になります。

そもそもコンピュータは軍事用に開発された計算機で、「大きくて重くて高価な物」で個人的に所有したり、使うことは不可能でしたが、「小型で安価な」パーソナルパーソナルコンピュータが開発されました。

その後、プログラム内蔵のPC/AT互換機(personal computer)が開発され、その技術が公開された為、パソコンの標準機となって今日のように普及しました。

コンピュータは、電気で動く機械(ハード)をプログラム(基本ソフト)で制御しています、つまり、機械とプログラム(基本ソフト+アプリケーションソフト)が一体化されて、初めてコンピュータとして機能するわけです。

パソコンで何が出来るかを考えてみました。

Windowsのパソコンには、インターネットエクスプローラ、メモ帳、ノートパッド、ペイント、メディアプレイヤー、電卓等のアプリケーションソフトが組み込まれています。

インターネットエクスプローラを使ってインターネットに接続し様々な情報を閲覧したり、買い物をしたり、切符や宿の予約をしたり、Wordがインストールされていなくとも、メモ帳やノートパッドを使って簡単な文書を作成したり、ペイントを使ってお絵かきをしたり、メディアプレイヤーを使って音楽や映画を見たり、電卓を使って様々な計算をしたり使い方はたくさんあります。

その他有料のソフト(ワープロや計算ソフトなど)や無料(フリーソフトと言われる)のWindowsLiveのメールやムービーメーカーなどのソフトや他の組織のOfficeソフト(OpenOffice)など豊富にありこれらを利用すればまだまだ利用範囲は広がると思います。

コンピュータは言葉(英語や日本語など)で制御されているわけではありません、機械語と言って数字の列で表現され、人間が簡単に理解できるような形式にはなっていないようです。

私たちは「0から9」までの10通りの数字(10進数)を使いますが、機械語は「0又は1」の2通りの数字(2進数)が使われています。

データ

データ(data)とは、ジーニアス英和辞典によると「資料、情報」と書いてあります。

人間が扱うデータは文字や数字や画像などですが、コンピュータで扱われるデータは「0又は1」の二進数でビット(bit)と呼ばれる最小単位の一桁のことで、「0又は1」の二種類の数字で表されます。

パソコンのワープロソフトで作った文書ファイルや、写真のデータは、文字列や画像そのままの形でパソコンに保存されているわけではありません、「0又は1」の二つの数字のどちらかで(二者択一)で処理されています。

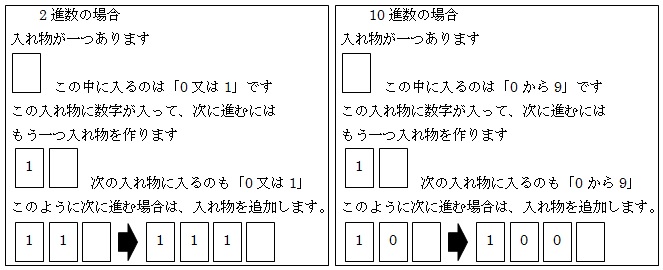

私たちが使っている数字は「10進数」です、「9」の次は一桁増えて「10」、「99」の次は「100」と言う風に、使う数字がなくなれば一桁増えていきます、ビットも同じように「0」か「1」のどちらかの二種類で、次へ進むためには桁を増やします。

一桁増えると「00、01、10、11」と4個の組み合わせ、更に一桁増えると「000、001、010、011、100、101、110、111」の8個の組み合わせができます、更に一桁増えると「0000、0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000、1001、1010、1011、1100、1101、1110、1111」の16個の組み合わせができます。

このようにビットは1ビット増えるごとに2倍の情報量になります、つまり1bit増えるごとに2の累乗のデータ量が得られることになります、一桁を1ビット(1bit)、二桁を2ビット(2bit)・・・5bit・・10bit・・32bit、64bit、どこかで聞いたような、見たような言葉ではありませんか?

そうです、Windows7 32ビット版、Windows7 64ビット版と言うパソコンのOSの種類です。

パソコンの頭脳と言われる「CPU(中央演算装置)」が一度に処理できる量を表しています、32bitは2の32乗ですから4,294,967,296種類、64bitは2の64乗ですから18,446,744,073,709,551,616種類(読み方わかりません)の処理ができることになります。

コンピュータでは、8bitを1バイト(Byte)と言う単位で扱います。

8bitは「28」(2×2×2×2×2×2×2×2)ですから「256」個の情報を持つことが出来ます、アルファベットは「a〜z」までの26文字(大文字・小文字をあわせても52文字)、数字は「0〜9」までの10文字、そのほか記号を合わせても「256」種類以下で「1Byte」あれば、十分に補うことが出来る範囲ですが、日本語は「ひらがな、かたかな、、濁音、半濁音、漢字」などあり「256」では収まりません、2Byte(16bit)必要となります。

なお、1Byteの千倍を1キロバイト(1KByte)、千倍を1メガバイト(1MByte)、千倍を1ギガバイト(1GByte)、更に千倍を1テラバイト(1TByte)と呼びます。

10進法で1000倍と書きましたが、2進数上では1024Byteが1KByteとなります。

ビットもバイトもアルファベットの頭文字は「B」ですからビットを小文字の「b」、バイトを大文字の「B」で表示します。

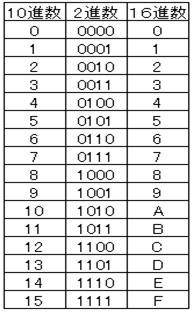

bitが増えてくると例えば32bitの場合、「0又は1」が32も並んでいるとわかりづらいので、コンピュータでは2進数を4bit毎に区切って16進数を使う場合があります。

bitが増えてくると例えば32bitの場合、「0又は1」が32も並んでいるとわかりづらいので、コンピュータでは2進数を4bit毎に区切って16進数を使う場合があります。

4ditは24で16の種類があります、16進数は「0から15」までですが10以上は2桁になり、ビットでは表示できませんから10から15までをAからFを使って表現します。

左の図は、「10進数」に対して、「2進数」「16進数」の表し方について表にしてみました。

書いている自分でも解らなくなりました、本を読むと書いてあるので書きましたが、「2進数や16進数」は、プログラムを作る人(プログラマー)には必要な知識ですが、普通の人は知らなくてもパソコンは扱えます、ただ、「パソコンは言葉や画像で制御されていません」という事を理解してください。

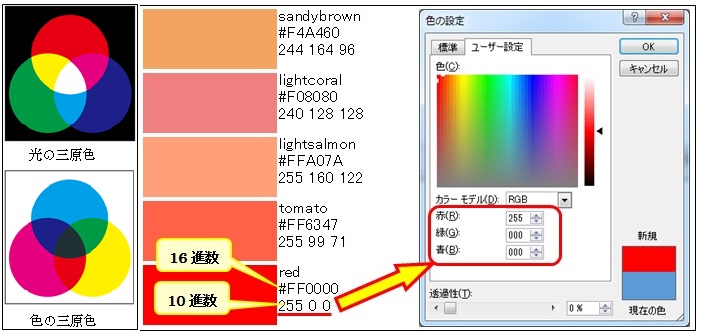

色を表現する方法として三原色(色の三原色と光の三原色)を利用する方法があり、パソコンの色は「光の三原色」で表示されています。プリンタは「色の三原色」を利用しています。

「光の三原色」は「赤(red(R),緑(green(G),青(blue(B)」です。混ぜる色の割合を増やしていくと明るくなります、三色の光を全て(100%)混ぜ込めば「白」、逆に混ぜなければ(0%)「黒」です。

「色の三原色」は「黄(yellow(Y)),赤紫(msgenta(M)),空色(cyan(C))」です。混ぜる色の割合を増やしていくと暗くなります、三色の光を全て(100%)混ぜ込めば「黒」、逆に混ぜなければ(0%)「白」です。

左の図は、三原色とコンピュータで扱う色の一覧表の一部と、Windowsの「色のユーザー設定」の画面です。

上の図で分かるように、コンピュータで扱う色もすべて2進数又は16進数で処理されています。

例えば、「赤」ですが、16進数では「FF0000」10進数では「255,0,0」と表示しています、これは「赤が100%」「緑と青が0%」の光の量を表しています。

各色(3色)は、「0から255」までの256種類の濃淡の組み合わせがあり3色ですから「256×256×256=16,777,216」の色が表示できるという事になりますが、人間の目では違いは確認できそうもないです。

8bit(1Byte)は256種類と書きましたが、「0」から計算すると「0から255」までとなります、なお、2進法で表示すると「111111110000000000000000」となります、目がちらつきますね。

4bit毎に区切って16進数を使うと書きましたが、「1111」は16進数で「F」となります「0000」は「0」です、という事は赤の2進数を16進数で表すと「F,F,0,0,0,0」となり10進数で表すと「255,0,0」となるわけです。

上の図の「色パレットのユーザー設定」の赤・緑・青の右の数字を「0から255」の数字に変更すれば新しい色が作成できますよ。

なお「0は00や000」と書く場合もあります。

ファイル(file)

コンピュータで扱うデータのまとまった物(文書、画像、音楽など)やプログラムをファイルと呼んでいます。コンピュータで文書を作成する時は、文書作成ソフト(Wordや一太郎)を使います、アプリケーションソフトにはそれぞれの統一された形式があります、その仕組みに沿って文書が作られていきます。

フォルダ(folder)

フォルダとは、コンピュータの記憶装置(HDDやSSDやCD・DVDなど)にファイルを分類・整理して保存する際の保管場所のことで、識別するために固有の名前(フォルダ名)を付け瑠ことができます。 Windows 7のパソコンでは、ライブラリと言う名のの元に(仮想フォルダ・・実際の保存場所に関係なくフォルダやファイルをまとめて管理するフォルダ)「ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージック」と言う四つのフォルダが設定されています。なお、フォルダの中にフォルダを作ることが出来ます。

エクスプローラ(explorer)

エクスプローラとは、「探検家」と言う意味ですが、Windowsのパソコン上では、ファイルやフォルダをを管理するプログラムを「ウインドウズエクスプローラ(Windouws Explorer)」と言います、単に「エクスプローラ」と略して呼ばれることが多いです。

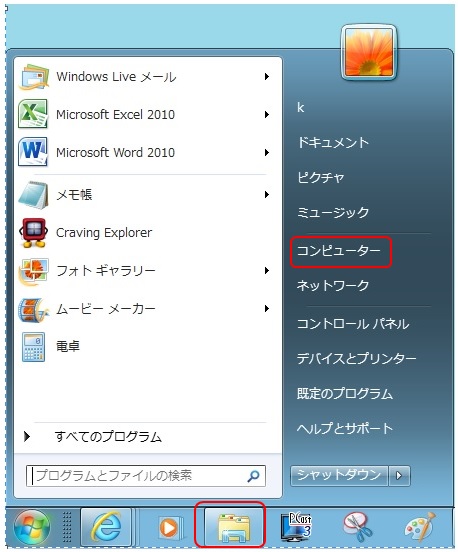

エクスプローラとは、「探検家」と言う意味ですが、Windowsのパソコン上では、ファイルやフォルダをを管理するプログラムを「ウインドウズエクスプローラ(Windouws Explorer)」と言います、単に「エクスプローラ」と略して呼ばれることが多いです。エクスプローラを起動させるには、スタート⇒コンピュータをクリックするか、スタートボタンを右クリックして、表示されたメニューの「エクスプローラを開く」をクリックするか、タスクバーの「黄色い書類入れ」のようなアイコンをクリックすると、エクスプローラが起動します、二つの起動方法で開く内容は若干異なりますが、同じエクスプローラです(階層一覧で選択している項目が違うだけです)。

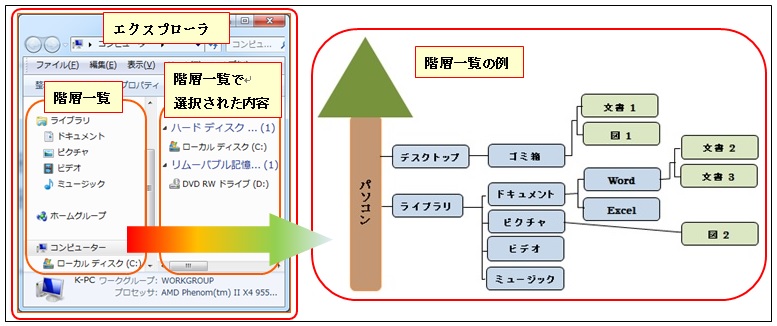

左の図は、エクスプローラです。

左にパソコン内のドライブやフォルダの「階層一覧」が表示され、右に選択されたドライブやフォルダの内容が表示されます。

階層一覧の例を右に表示しています、パソコンと言う木に「デスクトップとライブラリ」と言う枝(フォルダ)が出ています、それぞれの枝(フォルダ)の中に、「ゴミ箱」と「ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージック」と言う枝(フォルダ)があり、ゴミ箱には文書1と図1」と言うファイルが捨てられ、ドキュメントには「WordとExcel」と言うフォルダが作られ、「Word」の中には「文書2、や文書3」のファイルが、ピクチャには「図2」と言うファイルが格納されています。 上の図では、フォルダは「青」、ファイルは「緑」で表示しています。

エクスプローラはコンピュータに接続しているドライブやフォルダ・ファイルを階層的に表示(ツリー状に表示するとも言われます)しています。

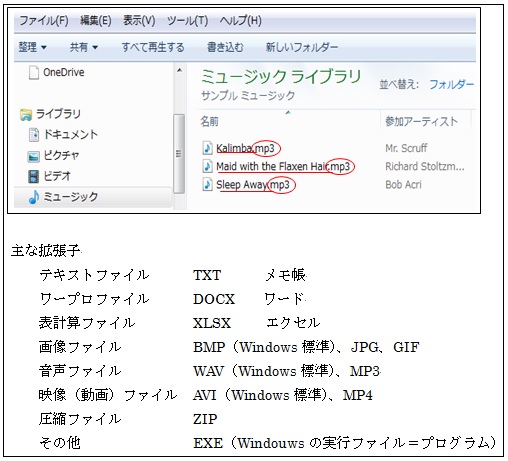

ファイル形式(file format)・拡張子

拡張子とは、コンピュータ上のデータをどのように扱うかを定めた規約のことで、ファイルの種類を分類(識別)するためにファイル名の末尾についている符号(ピリオッド以下の英数字)、拡張子を見れば何のファイルかを特定することが出来ます。

拡張子は、ファイルの種類ですからこれを見るには、エクスプローラを起動すれば見ることが出来ます。

Windwsでは、この拡張子は表示されないように設定してあります、表示する方法は別に説明します。

WordやExcelで作成したファイルを保存する場合、無条件で「ドキュメントフォルダ」に保存されていしまいます、これは、アプリケーションソフトが保存先を「ドキュメントフォルダ」になるように設定しているからです。

ユーザーアカウント

ユーザーアカウントとは、コンピュータを利用する人(利用者)を識別するための身分証明書のようなもので、ユーザー名、パスワードを組み合わせて運用されている。ユーザーアカウントの種類としては、コンピュータのすべての権限を持つ管理者(アドミニストレーター(administrator))と標準アカウント(日常的な操作を行う人)、ゲストアカウント(一時的に使用する人)が設定されている。